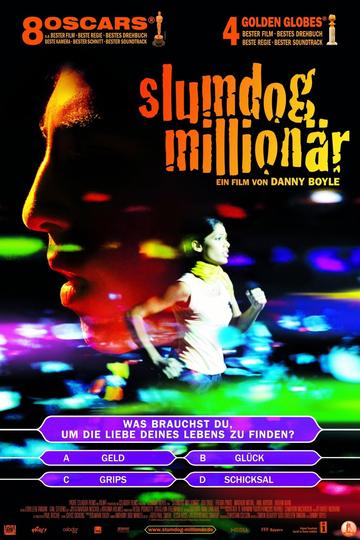

Slumdog Millionaire: Der "Slumdog" Jamal ist nur noch eine Frage vom 20-Millionen-Rupien-Hauptgewinn in Indiens TV-Show "Wer wird Millionär?" entfernt, doch bevor er antworten kann, ertönt das Signal zum Ende der Sendung. Für den Moderator der Show, Prem Kumar, steht fest, dass ein Straßenjunge niemals so viele Fragen richtig beantworten kann und lässt Jamal deshalb direkt nach der Show verhaften. Im Gefängnis erklärt Jamal den Polizisten...

Handlung und Hintergrund

Es ist der größte Tag seines Lebens: Jamal (Dev Patel) steht bei der indischen Ausgabe der TV-Show „Wer wird Millionär?“ vor der Jackpotfrage. 14 Mal hat er bereits richtig geantwortet, morgen winkt der Hauptgewinn. Doch der Moderator glaubt nicht, dass ein ungebildeter Armer, ein Slumdog aus Mumbai wie er, die Antworten wissen kann. Während ihn die Polizei brutal verhört, kennt Jamal nur ein Ziel: seine große Liebe Latika (Freida Pinto) wiederfinden.

Herausragendes Schicksalsdrama à la Bollywood um das Leben eines mittellosen Elends-Kids, das ingesamt acht Oscars einheimste. Die populäre Sendung dient Danny Boyle („Trainspotting„) bei seinem großen Wurf nur als Rahmen für eine herzzerreißende Odyssee zur Armut, Liebe und der flirrenden Metropole Mumbai.

Bis zur 14. Frage ist Jamal bei der indischen Version von „Wer wird Millionär?“ bereits gekommen - am nächsten Tag soll die letzte noch ausstehende Frage gestellt werden. Die Produzenten glauben nicht, dass der aus ärmsten Verhältnissen stammende Junge die Antworten tatsächlich selbst gewusst hat, und lassen ihn mit harten Methoden von der Polizei verhören. Den Beamten erzählt Jamal, dass er nicht geschummelt hat: Jede Frage hatte etwas mit seiner Lebensgeschichte zu tun, seiner Kindheit in Mumbai, dem Tod seiner Mutter, der Flucht mit seinem Bruder und seiner großen Liebe, die er mit dem Fernsehauftritt wiederzufinden hofft.

Bis zur 14. Frage ist Jamal bei „Wer wird Millionär?“ bereits gekommen - am nächsten Tag soll die letzte Frage gestellt werden. Die Produzenten glauben nicht, dass der Junge die Antworten selbst gewusst hat, und lassen ihn mit harten Methoden von der Polizei verhören. Den Beamten erzählt Jamal, dass er nicht geschummelt hat: Jede Frage hatte etwas mit seiner Lebensgeschichte zu tun, seiner Kindheit in Mumbai, der Flucht mit seinem Bruder und seiner großen Liebe, die er mit dem Fernsehauftritt wiederzufinden hofft.

News und Stories

Besetzung und Crew

Regisseur

- Danny Boyle

Produzent

- Christian Colson

Darsteller

- Dev Patel,

- Freida Pinto,

- Madhur Mittal,

- Anil Kapoor,

- Mahesh Manjrekar,

- Saurabh Shukla,

- Irrfan Khan,

- Ankur Vikal,

- Tanay Chheda,

- Ayush Mahesh Khedekar,

- Ashutosh Lobo Gajiwala,

- Azharuddin Mohammed Ismail,

- Tanvi Ganesh Lonkar,

- Rubina Ali,

- Rajendranath Zutshi,

- Jeneva Talwar,

- Sharib Hashmi,

- Mia Drake,

- Shruti Seth,

- Anjum Sharma

Drehbuch

- Simon Beaufoy