Jindabyne: Auf ihrem jährlichen Angeltrip in ein abgelegenes Tal in den Bergen finden Stewart Kane und seine Freunde am Abend die Leiche eines Mädchens im Fluss. Am folgenden Morgen treffen sie eine folgenschwere Entscheidung: Anstatt die Rückreise anzutreten, verbringen sie den Tag beim Fischen. Als dann die Männer schließlich nach 'Jindabyne' zurückkehren und ihre Entdeckung melden, bricht die Hölle los. Ihre Frauen können...

Handlung und Hintergrund

Nachdem sein Sohn ein Tier in der Schule tötete und nun auf seine Strafe wartet, braucht Tankstellenbesitzer Stewart (Gabriel Byrne) Abstand. Er fährt mit Carl (John Howard), Rocco (Stelios Yiakmis) und Einfaltspinsel Billy (Simon Stone) für ein Wochenende ins Grüne zum Fischen. In einem Stausee über dem versunkenen Dorf Jindabyne entdecken sie die Leiche einer jungen Aborigine, die ein Unbekannter dort versenken wollte. Da sie den Vorfall nicht melden und weiterfahren, gerät Stewart später zuhause mit seiner Frau Claire (Laura Linney) aneinander.

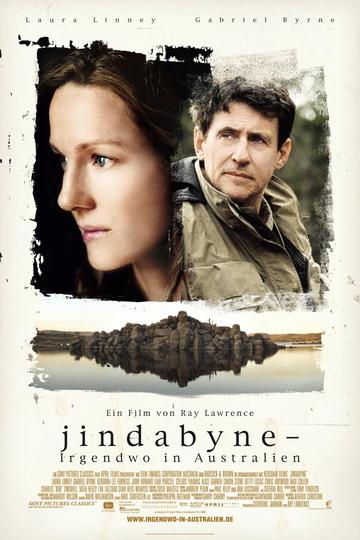

Der Australier Ray Lawrence, Meister der subtilen Psychothrillerstudie („Lantana„), durchschreitet wieder mit starken Charakteren die moralischen Grauzonen menschlichen Verhaltens. Ausnehmend gute Leistungen von Laura Linney und Gabriel Byrne begeistern.

Als vier Kumpels bei einem Angelausflug eine Frauenleiche finden und nicht sofort die Polizei rufen, sondern ihren Urlaub weiter genießen, hat das Folgen. Zurück in der heimatlichen Kleinstadt werden sie nicht nur als verroht von Familienmitgliedern und Nachbarn angeklagt, sondern beschwören auch rassistische Ausschreitungen herauf. Denn das tote Mädchen gehörte einer Aborigines-Familie an.

Als vier australische Kumpels bei einem Angelausflug die Leiche eines Aborigine-Mädchens finden und nicht sofort die Polizei rufen, sondern ihren Urlaub weiter genießen, hat das Folgen. Zurück in der heimatlichen Kleinstadt werden sie nicht nur als verroht von Familienmitgliedern angeklagt, sondern beschwören auch rassistische Ausschreitungen herauf. Die Familie des toten Mädchens ist empört und erhöhte den Druck auf die vier Männer. Die Lage muss erst eskalieren, bevor einer der Vier endlich über seinen Schatten springt.

Besetzung und Crew

Regisseur

- Ray Lawrence

Produzent

- Catherine Jarman

Darsteller

- Laura Linney,

- Gabriel Byrne,

- Deborra-Lee Furness,

- John Howard,

- Leah Purcell,

- Stelios Yiakmis,

- Alice Garner,

- Simon Stone,

- Betty Lucas,

- Chris Haywood,

- Max Cullen,

- Tatea Reilly,

- Eva Lazzaro,

- Bob Baines,

- Sean Rees-Wemyss,

- Charles Tingwell,

- Ursula Yovich