Der Film "Playoff" basiert auf dem Schicksal des jüdischen Basketballcoachs Ralph Klein. Anfang der Achtziger sorgte er mit der Übernahme eines deutschen Trainerpostens für Aufsehen. Mit seinem Wechsel von Maccabi Tel Aviv zu BSC Saturn Köln und zur Nationalmannschaft erfüllte sich der KZ-Überlebende einen Lebenstraum, wobei er nicht mehr ganz an die alten Erfolge anknüpfen konnte.

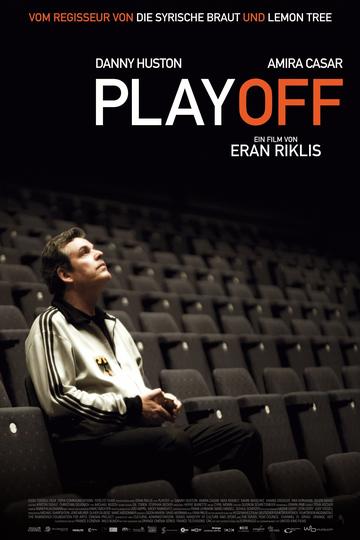

Für die Dreharbeiten unter Regisseur Eran Riklis ("Lemon Tree", "Die syrische Braut") wurde die Wiesbadener Rhein-Main-Halle zum Achtziger-Jahre-Sportgebäude umgestaltet. In einer rund vierstündigen Pressekonferenz kamen im Jahr 2010 neben Kleins Familie, dem israelischen All-Star-Basketballteam zudem die Darsteller wie Kleins Alter-Ego Danny Huston zu Wort, der sich einige Spitzen zur Produktion nicht verkneifen konnte. Allerdings charakterisierte die damalige Veranstaltung den als "Mr. Basketball" populären Trainer präziser als es die finale, teils fiktive Spielfilmbiografie vermag - obwohl Ralph Kleins Schwiegersohn am Drehbuch mitarbeitete.

Zudem wirkt es, als habe der ebenfalls am Skript beteiligte Eran Rikils den Stoff nicht in den Griff bekommen. Wenn in den Achtzigern noch nicht existierende Gebäude auftauchen, fällt dies zwar nur Kennern auf, doch bei modernen Hinweisschildern wird die in Details mangelnde Sorgfalt schon eklatanter. Nur einige Sottisen zu Beginn, etwa zum deutschen "Eurovision Song Contest"-Sieg, belegen Rikilis Gespür für bissigen Humor, der Werke wie "Die Reise des Personalmanagers" auszeichnet. Stets erwies sich Rikilis als Spezialist für den Aufeinanderprall von Kulturen und Mentalitäten, als Kritiker von Bürokratie, Paragraphenreiterei und festgefahrenen Grenzen, woran Mitmenschlichkeit und Empathie leiden. In "Playoff" kommt er dagegen nicht ohne Stereotypen und oberflächliche Aspekte zur Völkerverständigung aus.

So verwundert es nicht, dass der von Hanns Zischler verkörperte Mannschaftsarzt, zu dem der angefeindete israelische Coach allmählich Zutrauen fasst, sich als ehemaliger Nazi entpuppt. Doch diese Enthüllung bleibt nur eine von vielen Episoden, die für die Handlung letztlich kaum von Relevanz sind, wenn man vom bestätigten Misstrauen des Heimkehrers gegen die deutsche Nation per se absieht. Gleichsam verschwinden der Basketball-Handlungsstrang sowie der Konflikt zwischen dem eigenwilligen Trainer und dem dickköpfigen Mannschaftskapitän im letzten Drittel fast völlig aus dem Blickwinkel.

Von Anfang an betonten die Macher, nicht an einer reinen Ralph Klein-Biografie interessiert zu sein, weshalb man ihn in Max Stoller umtaufte. Die wichtigsten Eckdaten wie die Geburt im Frankfurt der dreißiger Jahre, die Flucht vor den Nazis, der KZ-Tod des Vaters oder die Rückkehr nach Deutschland wurden beibehalten. Dass sich seine Familie von dem Exilanten abwendet, wurde dagegen erfunden, um den fiktiven Plot um Stollers Freundschaft zur Migrantin Deniz etablieren zu können. Beide erkennen ihre gemeinsamen Wurzeln als Fremde in Deutschland, die nach Spuren der Vergangenheit forschen. Wenig glaubwürdig wirkt es allerdings, dass die in London aufgewachsene Französin Amira Casar als Türkin besser englisch als deutsch spricht. Dieser Aspekt diente wohl dazu, die Dialoge des multilingual angelegten Films weitgehend in Englisch halten zu können.

Im Verlauf der intimen Verständigung zwischen Max und Deniz schleichen sich zunehmend Sentimentalitäten ein, wobei Regisseur Rikilis ihr Verhältnis zumindest wohltuend in der Schwebe lässt. Doch auch das unbewältigte Kindheitstrauma der Trainerlegende, der sich am Tod des Vaters schuldig fühlt und in dessen Gedenken einen Armbanduhren-Tick entwickelt, wirkt wie Küchenpsychologie. Wenn dazu noch Mannschaftskapitän Thomas ein ähnliches Generationsschicksal bewältigen muss, wirkt dies erst recht aufgesetzt.

Neben einigen emotional bewegenden Momenten erweist sich Danny Huston jenseits seiner Hollywoodstar-Präsenz auf der Pressekonferenz als echter Glücksfall. Ihm gelingt es, das allmähliche Aufbrechen von Stollers künstlichem Schutzpanzers und sein verborgener Wunsch auf Versöhnung glaubhaft zu vermitteln. Seine auf dem Montreal Film Festival 2011 preisgekrönte, überzeugende Performance trägt über manche Oberflächlichkeit des überkonstruierten Skripts hinweg.

Fazit: Trotz Ansätzen von Humor und dichten Momenten krankt "Playoff" an einem oberflächlichen Drehbuch, wobei Hauptdarsteller Danny Huston als Holocaust-Überlebender auf Identitätssuche mit einer nuancierten Leistung brilliert.