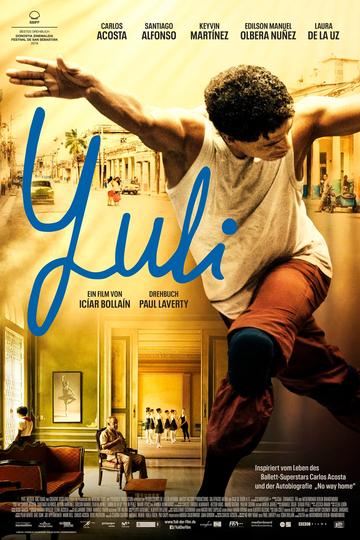

Der Spielfilm YULI erzählt als begeisternde Mischung zwischen Tanzfilm und Biopic die bewegende Lebensgeschichte des berühmten kubanischen Balletttänzers Carlos Acosta.

Carlos Acosta wächst in Havanna auf Kuba auf. Seine Eltern sind geschieden, leben aber noch zusammen, die Familie hat wenig Geld. Carlos‘ Vater ist streng und wünscht sich eine bessere Zukunft für seinen Jungen. Als er Carlos‘ großes Talent fürs Tanzen bemerkt, meldet er ihn gegen den Willen seines Sohnes bei der staatlichen Ballettschule an. Der Vater sorgt mit harter Hand dafür, dass Carlos seine Ausbildung beendet, zuletzt sogar in einem Ballett-Internat in der Provinz, fernab der Familie. Yuli lernt, mit der Einsamkeit zu leben. Der Tanz wird vom Zwang zur Zuflucht. Und schon bald merken alle, die Carlos tanzen sehen: Hier tanzt ein zukünftiger Star. In ihrem Film YULI verbindet die spanische Regisseurin Iciar Bollain Tanz und Film auf faszinierende Weise. Denn in die Geschichte von Carlos, seiner Kindheit und seiner Karriere, lässt Bollain immer wieder Tanzszenen einfließen, choreografiert von Maria Rovira. Diese wunderschön inszenierten Sequenzen, in denen auch Acosta als Tänzer zu erleben ist, ergänzen die Handlung und verleihen vielen Momenten, die mit Worten nicht zu fassen sind, zusätzliche starke Emotionen. So bleibt vieles unausgesprochen und wird doch für den Zuschauer deutlich: Die Gewalt des Vaters gegen den Sohn, die Verlockungen für Carlos in der großen weiten Welt - und außerdem das Gefühlsleben des Mannes, der ein gefeierter Künstler ist. Aber der auch darunter leidet, seine Heimat verlassen zu müssen. Denn YULI ist auch ein Film über Kuba, die Geschichte des Landes und die Menschen, die dort leben. Bollain zeigt das Land als Sehnsuchtsort und fängt es in faszinierenden Bildern ein. Doch sie verschweigt auch nicht die harte Realität, die Zerrissenheit des Landes, die Armut und die Repressalien aufgrund der schwierigen politischen Lage. Iciar Bollains YULI ist ein kraftvoller, begeisternder und berührender Film über einen einzigartigen Tänzer und gleichzeitig eine tief empfundene Liebeserklärung an dessen Heimat.

Jurybegründung:

Ballettfilme sind nicht jedermanns Geschmack. So das erste in der Jury gefallene Statement. Und das ist richtig. Ballettfilme richten sich zumeist an ein sehr eingeschränktes Publikum. Wer wenig Bezug zum Ballett hat, der ist in Filmen darüber selten gut aufgehoben. Nicht so bei YULI. Um es gleich vorwegzunehmen: In der Filmdiskussion ist dieses Statement nur gefallen, um die Besonderheit dieses Werks zu kennzeichnen. Denn Icíar Bollaíns Film ist tatsächlich viel, viel mehr als lediglich ein Ballettfilm.

Die spanische Regisseurin hat mit YULI einen Film über den Ausnahmetänzer Carlos „Yuli“ Acosta gedreht. Der Kubaner war der erste Nicht-Weißer in der Geschichte des Londoner Royal Ballett. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen auf Kuba, zwingt ihn sein Vater zum Besuch der staatlichen Ballettschule. Aber der kleine Carlos hat andere Vorstellung von seinem Leben. Als er in seinem Viertel als schwul bezeichnet wird, will der Junge die Ausbildung abbrechen. Die Armut und die harte Hand seines Vaters zwingen ihn jedoch zum Bleiben. Ein wenig erinnert das an BILLY ELLIOT - nur eben irgendwie anders herum.

Icíar Bollain wagt in ihrem Künstlerporträt auch das, was im Genre eigentlich verpönt ist: sie traut sich immer wieder, gerade so am Kitsch vorbei zu schrammen - aber genau das tut dem Film außerordentlich gut. In liebevollen Rückblicken setzt der Film die Autobiographie des Tänzers um. Der Film erzählt vom Leben der Familie in einem Vorort Havannas, vom Verhältnis Carlos zu Mutter und Geschwistern und natürlich vom zunächst noch sozialistischen, dann auch postsozialistischen Kuba. Die emotional stärkste Geschichte schöpft der Film allerdings aus dem ambivalenten Verhältnis Acostas zu seinem autoritären Vater. Ein einfacher LKW-Fahrer, der seinen Sohn immer wieder an die Geschichte seiner Familie erinnert. An das Schicksal afrikanischer Sklaven auf Kuba, deren Götter, deren Kraft und Willensstärke.

Die Jury lobte in der Diskussion die dramaturgisch konsistente Umsetzung. Immer wieder kehrt der Film zum erwachsenen Carlos Acosta zurück, der auf Kuba an der Uraufführung seines autobiographisch motivierten Tanzstückes „Yuli“ arbeitet. Acosta, der sich hier selber spielt, und ein Team junger Tänzer erzählen dort die Lebensgeschichte in kurzen, gut choreographierten Tanzeinlagen weiter. Und vielleicht sind es sogar diese tänzerischen Parts, die am dichtesten an die Person Carlos Acostas kommen. So wie in einem Duett, einem Pas-De-Deux, in dem Acosta, zusammen mit einem jüngeren Alter-Ego, meisterhaft das zwiegespaltene Vater-Sohn-Verhältnis interpretieren kann.

Trotz leidenschaftlicher Tanzeinlagen und trotz gut getroffener, tropisch-bunter, schöner Bilder trägt der Film bis zum Schluss eine große Traurigkeit in sich. Das ist nur folgerichtig. Nach all dem, was Zuschauer aus dem Film erfahren können, ist es ein deutlicher Verweis auf die Zerrissenheit sowohl des postsozialistischen Kubas als auch der Person des Tänzers. Denn Carlos Acosta zeigt sich bis zum Schluss zwiegespalten, gegenüber seinem Vater, seinem Land und auch seiner Karriere im kapitalistischen Ausland. Ganz offenbar wird die Suche nach einem Zuhause im letzten Viertel des Films, wenn der zu Ruhm und Geld gekommene Tänzer aus Heimweh nach Kuba zurückkehrt. Aber seine Heimat, die er als junger Tänzer unter Schmerzen verlassen hat, findet er eigentlich nie mehr wieder.

YULI ist die tiefe Verbeugung vor einem ungewöhnlichen Ballettstar und ein wirklich leidenschaftlicher Film. Ein Film über Leidenschaften, ein Film über Kuba und wenn man so will, ja natürlich, auch ein Ballettfilm und zwar ein wirklich ausgezeichneter. Ein Film, so empfiehlt die Jury, den sich Zuschauer nach Möglichkeit in Originalsprache ansehen sollten.

Quelle: Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)